医師の指示のもと、国が定めた21区分38の特定行為が可能に

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の一部が改正され、厚生労働省令で定める21区分38の特定行為が研修により可能になりました。

これにより、どの地にあっても、どのような環境にあっても、総合的に臨床推論ができ、医師の事前の指示により適正な医療と看護が提供できるようになりました。

働きながら研修を受けることができます

共通科目315時間の内、講義183時間は学研メディカルサポートと共同開発したe-ラーニングを活用し自施設で勤務しながら受講となりますが、仕事を休むことなく研修を受けることができますので時間を有効的に活用することが可能です。

通常e-ラーニングは自分の時間で受講することが原則ですが、1週間のうち1日は学習時間として支援を受けられますので、集中した時間を確保することができます。

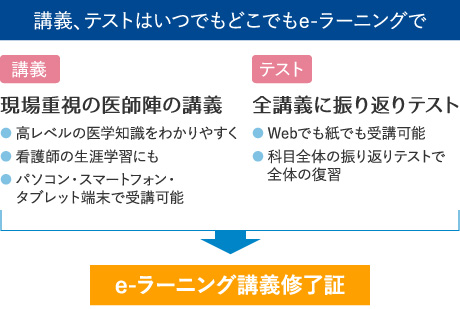

■ 学研のe-ラーニングシステムを使用します

学研と共同開発したe-ラーニングシステムで講義を視聴します。講師はJADECOMの医師を中心として、各分野で活躍するエキスパートの集まりです。

また、高レベルの医学知識をわかりやすく学べるよう、豊富な写真とイラストが入っています。パソコン、スマートフォン、タブレット端末のいずれでも受講が可能で、講義、テストの受講履歴をNDC研修センターで確認します。詳しくは学研メディカルサポート「看護師の特定行為研修」をご参照ください。

(下記リンクをクリックすると学研メディカルサポートのWebサイトにジャンプします)

充実したフォロー体制が整っています

e-ラーニングでの受講期間中は、週に1度テレビ会議システムを使用して意見・情報交換、指導医による指導を受けることができます。

しかも、専用の学習支援塾が開講されているので、センター長へ直接質疑応答ができ、確実に理解できるフォロー体制が準備されています。

また、認定後も定期的な特定ケア看護師同期の情報交換や交流会、フォローアップ研修を行っているので、お互いの成長を刺激しフォローし合える場が整っています。

協会職員は奨学金の対象となります

地域医療振興協会の職員であれば、全員奨学金の対象となります。

さらには原則、研修中も勤務扱いになりますので給与が支給され、所属施設によっては交通費や居住費等の支援も受けられる場合がありますので、必要最低限の自己負担で受講することができます。

様々な施設において現場を想定した実習を行います

東京ベイ・浦安市川医療センターを中心に実習を行います。

他にも症例に応じて実習施設の拡大を準備中です。詳しくはお問い合わせください。

JADECOM-NDC研修センターの学習サポート体制

1.およそ5ヶ月のe-ラーニングの期間は、自施設で勤務しながら学びます。

2.学習環境の確保のため、各所属施設から1週間に1日、学習時間の確保として支援を受けられます。

3.およそ6ヵ月の演習・実習期間は指定の実習病院に赴き、指導医の指導の下、自己の技能を磨きます。また、6ヵ月間は出張扱いとなり、学習を支援します。

4.実習病院では、学習に専念できる体制を整えています

5.地域医療振興協会職員は本部奨学金の適応を受けることができます。